|

산수나 수학 그리고 과학 등 숫자와 친해야 하는 과목과 거리 두고 살았던 시절이 있었을 것입니다. 지금은 아련하지만 말이죠. 산수는 그나마 사칙연산에 충실하기에 지금도 곁을 두고 있지만, 수학이나 과학은 친해지고 싶어도 친해질 수 없었죠.

어쩌면 수학이나 과학적 능력에 대한 평가를 대입에서 그쳐 얼마나 다행인지 모르겠습니다. 또한 전자기기의 발달로 단순한 계산도 알아서 척척 계산해주니, 숫자 알레르기가 있는 사람이라도 거부감 없이 답을 도출해 내는 이 세상이 얼마나 살기 좋은 세상인지요. 이처럼 우리는 숫자와 매우 친하게 지내고 있습니다.

그러나 숫자는 계산할 때만 사용되는 게 아니죠. 일상에 꼭 필요한 모든 것에 숫자는 제 몫을 톡톡히 하고 있는데, 그중에서도 으뜸은 사람과 사람을 연결할 때 사용되는 숫자인 전화번호가 아닐까 싶습니다. 세상이 좋아져 손안 휴대전화에 입력된 결과치로 쉽게 상대에 전화를 걸어 이야기 나눌 수 있지만, 불과 20~30년 전 만 해도 꿈도 꾸지 못했던 일이죠.

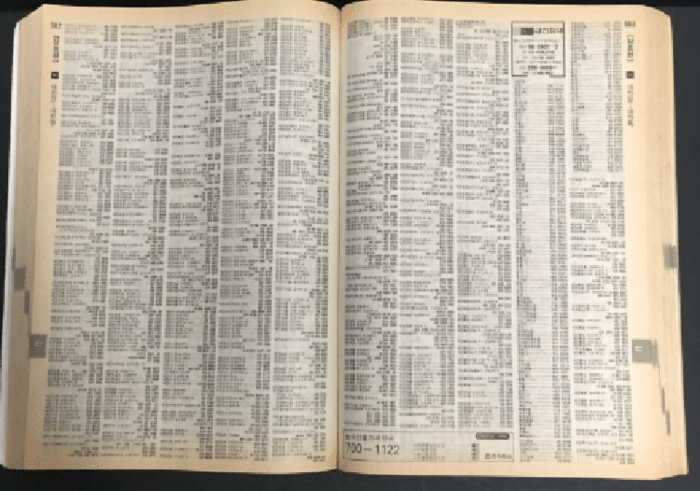

오래전, 해가 바뀌면 당시 한국통신에서 발행하는 ‘전화번호부’라는 게 있었습니다. 상당히 두꺼운 책자 안에는 전국의 개인을 비롯한 다양한 업종에 대한 정보가 차고도 넘쳤습니다. 이때는 개인정보라는 건 있지도 않을 때였죠. 전국 누구나 손쉽게 접할 수 있는 전화번호부에 버젓이 개인 연락처가 수록되어 있었으니까요. 하기야 이때 집에 전화기가 있다는 건 부의 상징이었을 때였으니, 두툼한 전화번호부에 자신의 이름(혹은 아버지 성함)이 적혀 있는 것 자체가 무한 영광이었을 겁니다.

전화기가 연결된 친구 집이 마냥 부럽기만 했던 때. 전화기가 설치된 가정에서는 친인척의 전화번호가 빼곡한 전화번호수첩이 항상 대기하고 있었죠. 가나다순으로 적히던 연락처들은 해가 바뀌면 새 수첩에 옮겨 적는 일로 한 해를 시작하기도 했고요. 신기한 건 이 수첩에 적힌 번호 중 70%이상은 암기하고 있었다는 사실입니다. 산수나 수학을 못 해도 오롯이 암기력 하나가 대인관계의 매개가 되던 때. 숫자 하나나 초성 하나만 눌러도 찾고자 하는 명단이 줄을 서는 세상에 사는 요새 아이들에는 도통 감도 잡을 수 없을 것입니다.

불편하고, 번거롭고, 좀 촌스러운 것 같으나, 그때 그 시절이 그리운 건 아날로그 시대의 아련한 향수 때문일 것입니다. 오래전, 전화번호부에 적힌 이들의 안부가 무척이나 궁금하네요.

이 기사 좋아요 2

<저작권자 ⓒ 김포마루 무단전재 및 재배포 금지>

기사에 대한 의견을 남겨주세요.

|

많이 본 기사

시민이 만드는 김포 많이 본 기사

|